【新書】根拠の不明な「決めつけ」が広まってしまう背景

社会

2025.07.29

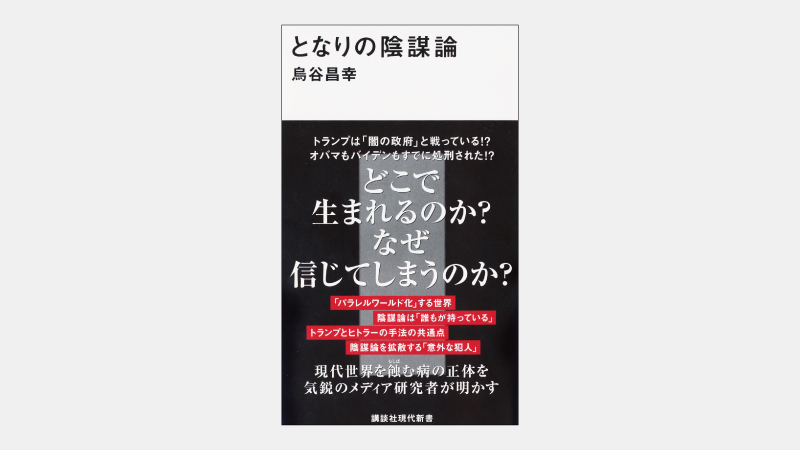

『となりの陰謀論』

烏谷 昌幸 著 | 講談社(講談社現代新書) | 208p | 990円(税込)

1.陰謀論とは何か

2.陰謀論が生む「パラレルワールド」

3.「陰謀論政治」はなぜ生まれるのか

4.陰謀論を過小評価してはならない

【イントロダクション】

近年、「陰謀論」がかつてない広がり方を見せている。国内においても、「東日本大震災は人工地震」「政府や製薬会社がワクチンで遺伝子を操作」といった根拠のない考え方がインターネット上に出回っている。

陰謀論は、なぜ生まれてしまうのか。また、これらとどう向き合っていけばいいのだろうか。

本書は、陰謀論の存在感が増す社会において、なぜこうした考え方が生まれ、広がり、力を持つようになってきたのかを考察している。

陰謀論とは、世の中の問題について、不確かな根拠のもとに「誰かの陰謀である」と決めつける考え方を指す。昔からあり、誰もがそうした考え方をする素質を持っているものだという。しかし、インターネットの出現によって陰謀論の世界は激変し、アクセスも容易になった。陰謀論は無視するのではなく、政治がそれらとどう関わっていくのかに目をこらしていく必要があるようだ。

著者は慶應義塾大学法学部政治学科教授。博士(法学)。主な著書に『シンボル化の政治学――政治コミュニケーションの研究の構成主義的展開』(新曜社)、『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論――「マス」概念の再検討』(共著、ミネルヴァ書房)などがある。

新規会員登録(無料)から有料購読の手続きをしていただくと本ダイジェストの続きをご覧いただけます。会員登録はこちらから

既にSERENDIP会員の方は本ダイジェスト全文を下記から閲覧いただけます。

法人の会員はこちら

個人の会員はこちら